野國總管(のぐにそうかん)とよばれるようになったマチューこと徐肇基(じょちょうき)の働きぶりは、いよいよ目を見はるばかりです。学問(がくもん)にたいする情熱(じょうねつ)はいっこうにおとろえることなく、つづけられました。いまでは久米村(くめむら)のなかにあっても、中国語(ちゅうごくご)や中国(ちゅうごく)の学問(がくもん)でもだれにもひけをとりません。台風(たいふう)のために全滅(ぜんめつ)した農作物(のうさくもつ)を前にして、暗くうちしずんでいたマチューとは見まちがうほど、いきいきと輝(かがや)いていました。それでも、マチューの心のなかには、苦しむ百姓(ひゃくしょう)たちのすがたははっきりとやきついていたのです。そして、自分がめざしたものは、みなから總管(そうかん)とよばれ、うらやましがられることではありませんでした。ききんから百姓(ひゃくしょう)たちを救(すく)う新しい作物(さくもつ)を見つけだすことだったのです。

一六〇四年十一月中国(ちゅうごく)への進貢使節(しんこうしせつ)の一行(いっこう)が出港することになりました。その總管職(そうかんしょく)として乗(の)りこむことになったのが、マチューこと徐肇基(じょちょうき)でした。久米村出身(くめむらしゅっしん)以外のものが進貢船(しんこうせん)の總管職(そうかんしょく)として乗(の)りこむことは、きわめてめずらしいことでした。久米村(くめむら)の人びとの間でさえ、

「今度の進貢船(しんこうせん)の總管職(そうかんしょく)は、久米村(くめむら)の徐肇基(じょちょうき)らしいぞ!」

と、うわさし合うほどでした。このうわさは、郷里(きょうり)の野国村(のぐにむら)まで聞こえてきました。

「あのマチューが、進貢船(しんこうせん)の總管(そうかん)として乗りこむことになったそうな!」

「えらいものじゃ。マチューはやはりどこかちがっておったから。わが村のほこりじゃ。」

野国村(のぐにむら)の人びとは、たがいにうわさし合いながら、百姓(ひゃくしょう)でのマチューが進貢船(しんこうせん)の總管職(そうかんしょく)まで出世(しゅっせ)したのをほこりに思っていたのです。

總管職(そうかんしょく)は、進貢船(しんこうせん)の事務(じむ)、水夫(すいふ)たちの世話(せわ)から、航海(こうかい)中の安全のための祭(まつ)りごと(祈(いの)り)をする神官(しんかん)の仕事まで、さまざまな役目をはたさなければなりません。

とおい中国(ちゅうごく)までの航海(こうかい)は、死と背中合(せなかあ)わせのとても危険(きけん)なものでした。船は帆船(はんせん)でしたから、いったん船出(ふなで)してしまうと、風まかせ波まかせの旅になりますが、台風(たいふう)をさけて季節風(きせつふう)をうまく利用しなければなりません。そのためにも、中国(ちゅうごく)までの航海(こうかい)には、高い技術(ぎじゅつ)と気候(きこう)に関する知識(ちしき)も必要でした。また、運悪(うんわる)く、かいぞくに出会って命(いのち)をおとすこともあったのです。

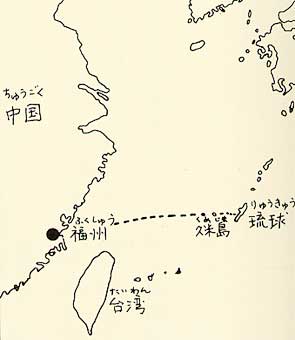

那覇港の唐船口(とうせんぐち)をでた進貢船(しんこうせん)は、東北からふきつける季節風(きせつふう)にうまくのることができました。野國總管(のぐにそうかん)は、生まれ地の琉球(りゅうきゅう)をはなれるさびしさや長い航海(こうかい)への不安(ふあん)よりも、見たことのない大国、中国(ちゅうごく)のことで頭がいっぱいでした。

慶良間(けらま)につくと、さっそく首里(しゅり)にむかって"のろし"をあげました。「いってまいります」という国王(こくおう)へのごあいさつの意味です。そのあと久米島(くめじま)により、いよいよ琉球(りゅうきゅう)との別れです。ひろびろとした東シナ海へのりだすのです。とちゅうの久場島(くばじま)(尖閣列島(せんかくれっとう))をすぎると、あとは一路中国(いちろちゅうごく)へとむかいます。この航路(こうろ)は、北航路(きたこうろ)といわれていました。

二艘(にそう)がつらなった進貢船(しんこうせん)は、大海原(おおうなばら)の東シナ海を帆(ほ)をふくらませながら、波をきるようにすすんでいきました。頭号船(とうごうせん)(一号船)には正使(せいし)と副使(ふくし)、それに乗組員(のりくみいん)百二十人が乗(の)りこんでいます。二号船には、乗組員(のりくみいん)およそ七十人が乗(の)りこんでいました。

Copyright 嘉手納町役場. All Rights Reserved.