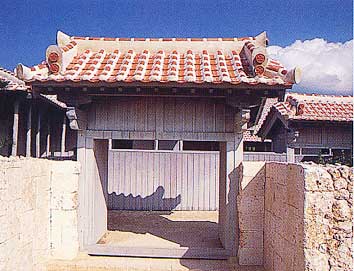

スタジオパーク(現在のむら咲むら)内につくられた首里士族(しぞく)の家

第二尚氏(しょうし)の三代目国王尚真(こくおうしょうしん)の時代に行われたさまざまな改革(かいかく)の一つとして、各間切(かくまぎり)(いまの村にあたります)の按司(あじ)(領主(りょうしゅ))は、首里城下(じょうか)に住(す)むことが義務(ぎむ)づけられます。それぞれの接司(あじ)の邸宅(ていたく)は、御殿(ウドゥン)とよばれていました。領地(りょうち)の人びとが首里(しゅり)に上(のぼ)り、接司(あじ)のもとにつかえることを御殿奉公(ウドゥンほうこう)といいました。御殿奉公(ウドゥンほうこう)することは、百姓(ひゃくしょう)の子弟(してい)にとって、読み書き、ソロバンをおぼえ、また認(みと)められて村役人(むらやくにん)などにとりたてられるチャンスでもありました。

村(むら)の頭(かしら)スーと相談(そうだん)したマチューの両親(りょうしん)は、マチューを御殿奉公(ウドゥンほうこう)にだすことにしたのです。

御殿(ウドゥン)でのマチューの働きぶりは、たちまち領主(りょうしゅ)の目にとまるようになります。若者たちにまじって働くマチューのたちいふるまいは、ひときわめだつのでした。ことさらたいせつな用事(ようじ)は、マチューを指名(しめい)し、いいつけます。領主(りょうしゅ)の信頼(しんらい)をうらぎることなく、マチューはきちんきちんと仕事をこなしていました。しかし、マチューはこれで満足(まんぞく)したわけではけっしてありません。中国(ちゅうごく)へわたるためには、学問(がくもん)をおさめなければなりません。中国(ちゅうごく)のことばを学ばなければならないのです。

マチューは、思いきって、学問(がくもん)をしたいという自分の気持ちを、すなおに領主(りょうしゅ)にうちあけました。それを聞いた領主(りょうしゅ)は、ことさらおどろきませんでした。日ごろの仕事ぶりや、百姓(ひゃくしょう)のでとしては豊(ゆた)かな知識(ちしき)をもった若者マチューの才能(さいのう)を、早くから見ぬいていたのです。

若者らしい志(こころざし)は、領主(りょうしゅ)の心をつき動かしたのでした。それからというもの、領主(りょうしゅ)はことあるごとに、マチューに中国(ちゅうごく)の学問(がくもん)について話をしてきかせました。また、あこがれの久米村(くめむら)のことも領主(りょうしゅ)よりおそわりました。

領主(りょうしゅ)より聞く中国(ちゅうごく)の学問、四書(ししょ)(大学(だいがく)、中庸(ちゅうよう)、論語(ろんご)、孟子(もうし))五経(ごきょう)(易経(えききょう)、書経(しょきょう)、詩経(しきょう)、春秋(しゅんじゅう)、礼記(らいき))は、マチューが想像(そうぞう)していたよりはるかにふかくて重く、感動(かんどう)をおぽえるものでした。

夢(ゆめ)にまでみた大国、中国(ちゅうごく)という国は、マチューの想像(そうぞう)をはるかにこえるすばらしい国であると、確信(かくしん)できました。「死にものぐるいで中国(ちゅうごく)のことばや学問(がくもん)を学ぼう。」

マチューの部屋(へや)は、雨の日も風の日も、夜おそくまで灯(ひ)がともっていました。机(つくえ)にむかうマツーのすがたがあったのです。領主(りょうしゅ)をはじめ、まわりのものがはらはらするほどのうちこみようでした。

Copyright 嘉手納町役場. All Rights Reserved.