| 2 暮のなかの甘藷 | |||||

| 甘藷がかえた食生活 | |||||

| 甘藷が導入される前に沖縄ではすでに、稲が伝えられ栽培されていました。麦も伝わっていました。ですから、穀物は農民にとってもなじみのものだったといえます。 ただ稲作の場合、栽培するうえで、むずかしいものがありました。一つは、毎年何度も襲ってくる台風です。当時、お米は年に一回しか収穫できませんでした。収穫前に台風にあうと、それまでの努力がいっぺんにダメになってしまいます。 来る秋は 雪かあらしか しらねども 今日のつとめの 田草取るなりという短歌があります。天気に左右される日本の農業をみごとにいいあてています。 これは、稲作だけにあてはまることではなく、麦だって同じことです。でも、野國總管の伝えた甘藷は違いました。甘藷は地面にそってはうように育ちます。いもの部分は地下にできます。年に何回も植え付けができ、収穫ができます。毎年、台風による被害が大きい農作物の中で、こんな貴重なものはありません。稲や麦作に比べて、栽培する農家の人びとにとっては安心してつくれます。野國總管が伝え、儀間真常が普及に力を尽したとされていますが、当時の農民にとって、こんなありがたい作物はなかったのです。ですから、農民たちも、すすんで甘藷の栽培に力を尽したと思います。急速に普及していったわけがわかります。 甘藷のおかげで、それまでのように飢死にする心配もぐっと減りました。そればかりではありません。日ごろの食べ物を確保するのも、たやすくできるようになったのです。 |

|||||

|

|||||

| 甘藷の生み出した新しい食文化 | |||||

| 常日ごろの甘藷の食べ方は、丸煮にして皮をむいて食べるのがふつうでした。『嘉手納町屋良誌』(字屋良共栄会刊)という本の中に、1日の食事の内容が紹介されています。 「朝食の前に畑仕事に出る。そのときの食事をミークファーヤーといい、いもと昨夜の残り物、それにお茶を飲む。朝食ができるころに畑からもどり、朝食(シティミティムン)をとる。主食はもちろんいもで、副食として野菜汁とか自分の家で作った豆腐などがあれば、それもいっしょに食べた。10 時ごろは畑仕事の中休み、いまでいう休憩時間でシティミティナカーといい、お茶のほかにも、時にはお菓子がついた。昼食をアサバンといい、主食にいもを食べて、みそ汁や豆腐汁などがあった。お金持ちの家では、ごはんとみそ汁のときもあった。15 時ごろは3時茶といい、これも休憩時間であった。お茶を中心に、時にはちょっとしたおかずも食べることがあった。夕食はユウバンといい、いもを中心にみそ汁とか野菜汁、豆腐汁などであった。たまには雑炊やソウメン汁、ソウメンイリチャーなどといもをいっしょに食べることもあった」この食事のようすは、戦争前のことですが、主食は一年中甘藷で、副食は季節季節に収穫できるものを利用していたことがわかります。キャベツの時期となればキャベツを、大根の時期となれば大根を副食にしていたわけです。 この食事の献立は、嘉手納町の屋良だけでなく、沖縄ではどこでも似たようなものでした。1年365 日、これでは飽きてしまいます。かといって、現在のように外国からたくさんの種類の食品が入ってくる時代でも、もちろんありませんでした。また、毎日お店から食料品を買ってくるような家庭はありませんでした。それに現在に比べ、農作物の種類も限られていました。 こうしたなかで、食事に変化をつける工夫がなされるようになります。特に、主食であった甘藷の食べ方には、先人たちのこまやかな心配りが感じられます。 丸煮にして食べるほかに、甘藷を使った主な料理として、つぎのようなものがありました。(料理の作り方は、第5章にくわしく書いてあります) ンムニー ンムテンプラー カンダバージューシー カンダバーのおつゆ ンムクジテンプラー 焼きいも いも飯めし ンムムーチー そのほかにも、甘藷を使ったいろいろな料理が工夫されています。 |

|||||

| 1946 年といえば、沖縄戦が終わった翌年ですが、八重山では公立八重山農林学校と石垣農業会が中心となって、石垣島で早くも「いも祭」と「いも展覧会」が開かれています。その目的は、主食である甘藷の加工と料理の工夫のし方を競い合うことでした。そのうち、石垣町婦人会の出品した作品をみると、甘藷の主食の部・副食の部・菓子類の部・調味料の部に分かれています。その数は、実に41

種類にもおよんでいるのです。 |

大学いもとウムクジテンプラー |

||||

| その中から、少しだけ抜ぬき出して紹介します。主食の部に「蒸しパン・いもパン・いもまんじゅう・栄養パン・ドーナツ」、副食の部に「いもギョウザ・いもつけだし・いもシュウマイ・道明寺あげ・いもコロッケ・切り干しの細ほそに煮」、菓子類の部に「だいがくいも・いもようかん・いも蒸菓子・いもナント・いもかき餅もち・切干粉ラクガン・いもセンベイ・スイートポテト」、調味料の部に「いもしょうゆ・いも酢・いもみそ・いもソース」などの名まえが見えます。初めて聞く名まえから、今でも店頭に並んでいるものまで、驚くほどのバリエーションです。 戦後の混乱がつづく中で、よくもこれほどバラエティーに富んだ甘藷製品を考え出したものだと、ただただ感心するばかりです。まさしく、甘藷の生み出した沖縄の新しい食文化といえます。 |

|||||

| ここでは、お酒の名まえは出てきませんが、甘藷からお酒もつくられていました。「ンムザキ」とよばれていた甘藷の焼酎です(第5章にくわしく出ています)。 沖縄では、現在は製造されていませんが、お隣の奄美の島々をふくめた鹿児島県では「いも焼酎」の名で盛んに製造され、特産品の一つとなっています。 |

鹿児島の特産品の一つ「焼酎」 |

||||

| 農家の生活風景 | |||||

| 甘藷は主食として毎日の食たくにのぼります。そのため農家の人びとは、毎日の食事用の甘藷を掘りに畑にでかけて行きました。いも掘りは、農家の生活の一部になっていました。当時の沖縄は、ほとんどの家が農業で生活していましたから、どこの家庭でも似たような生活を送っていました。 甘藷はある程度、保存のきく作物です。加工することによって、さらに長期間保存することができますが、沖縄の人びとはそれをあまりやりませんでした。甘藷は毎日使う分だけ掘る方が都合がよかったからです。 植え付けをして、そろそろ収穫できそうな時期を見はからって、掘棒という細長いヘラで試し掘りをします。そして、手ごろな大きさのものを選んで掘り取り、土をかぶせて別のいもが大きくなるのを待って、ふたたび掘り取るというやり方です。 大へん都合のよい作物でした。 全体的に収穫できる時期になると、一方方向から順序よく掘っていきます。掘り口のことを「ハカグチ」とよんでいました。いも掘りは二股鍬か三股鍬を使いました。平鍬だといもを切ってしまうことが多いからです。 稲はいっせいに収穫しなければならない作物ですが、甘藷は畑に植えたままで保存できるうえに、いも自体も大きくなるという利点があります。 現在は、家庭で豚を飼育しているのは、めったに見られなくなりました。でも、戦後、1950 年代まではほとんどの農村では各家庭に豚が飼われていました。豚を飼育するためにも、甘藷は必要な作物でした。いもも飼料となりますが、カズラもたいせつなエサとして利用されていました。豚とともに山羊も多くの農家が家畜として飼っていましたので、前もっていもを掘っておくことは、新鮮なエサをやるという点からも、あまり良いことではなかったのです。このようなことから、いも掘りは毎日ということになったのです。 |

|||||

| 豚の飼料として甘藷を与えるのですが、もちろんのこと人間が優先です。大きいいもやおいしいいもは人が食べ、その食べ残しやいもの皮、小さいいもなどは豚のエサにしたのです。 皆さんもしっているように、現在、沖縄では甘藷畑がとても少なくなりました。その原因としてあげられるのが、一つには住宅の近くで豚を飼うことが禁じられたことです。もう一つは、お米が需要をまかなうほど本土から入ってきて、主食が甘藷からお米にかわったことです。 |

昔のフール(豚小屋) このような時代の豚のエサは 甘藷が中心でした。 |

||||

| 百点満点の農作物 | |||||

| 甘藷は捨てるものがない農作物です。すべてがいろいろなものに利用できました。カズラは豚や山羊ばかりでなく、馬や牛、ウサギのエサともなりました。家畜も喜んで食べたものです。ですからいも掘りのときは、新鮮なカズラもいっしょに持ち帰ったのです。 |  いもから葉っぱ、カズラまですべて利用された甘藷 |

||||

| 葉っぱは家畜にも与えていましたが、人の食べ物にもなりました。沖縄では葉っぱは雑炊などに利用して食べますが、葉柄は食べません。ところが鹿児島県では、葉柄もうまく食品として利用しているようです。 カズラは持ち帰らずに、そのまま畑に放置して枯らしてから燃やし、木灰肥料にすることもありました。また、枯れたカズラは豚の飼料を炊くときの燃料として使うこともありました。このように、甘藷は全くむだなところがない百点満点の作物だということがわかります。 |

|||||

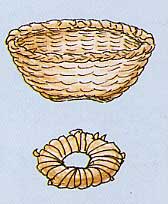

| 甘藷と民具 その4 バーキ 甘藷を運ぶ | |||||

| 収穫したいもは家に運ばなくてはいけません。収穫したいもを入れて運ぶ運搬道具が「バーキ」(カゴ)です。「ンムフイバーキ」(いも掘りカゴ)というのですが、いもを掘るのではなく、運搬道具なのです。竹でつくられていました。方言のおもしろいところですね。 いも掘りは、女性がよくやりましたので、頭上運搬でした。頭の上に収穫したいもを入れたバーキをのせて運ぶのです。頭の上に直接バーキをのせると安定しないので、円形のガンシナとよばれる小道具をおいて、その上にバーキをのせるのです。今でも田舎に行くと、頭上運搬しているお年よりの姿を見かけることがあります。 バーキはいも専用の入れものではありませんが、貴重な運搬道具でした。 |

|

||||

| 甘藷と民具 その5 トーニ 甘藷を洗あらう | |||||

畑からいもを収穫するときは、土を落としてから持ち帰ります。炊たくときはもちろん、いもをきれいに洗います。いもを洗うのには「トーニ」という石やセメントでつくった大きな容器を利用しました。トーニは井戸の近くにおき、底は排水できるように工夫されていました。 いもと水を入れて、足で踏みつけるようにして洗うのです。1日に炊く量が多く、タワシなどでていねいに洗っていては間に合わないからです。それでもこびりついた土もきれいに洗い落とすことができました。バーキにいもを入れて小川や池で洗うこともありましたが、そのときも、水にひたしたバーキに片足を入れて、洗っていたのです。 |

|

||||

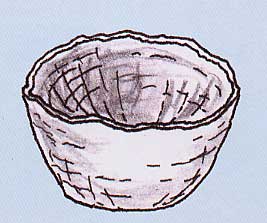

| 甘藷と民具 その6 シンメーナービ | |||||

| ふつう、いもを炊くのは、洗って丸ごと水炊きにしました。水煮です。「シンメーナービ」という大きなナベに、洗ったいもをそのまま入れます。水はいもが全部かぶるように入れます。ナベのふたのことを「カマンタ」といい、カヤやワラで作った円錐形のものです。実はこのフタがいもを炊きあげるのに大きな効果を発揮するのです。中に充満する蒸気が、ふかふかのいもに仕上げるのです。 カマドに火をつけて焚いていくだけの、とてもシンプルな調理法です。炊けたころ合いを見て、長い箸でいもをいくつか刺さし、炊けたのかどうかを確かめます。 |

|

||||