| 3 間引の悲しみをいやした甘藷 | |

| 甘藷地蔵 下見吉十郎 | |

| 愛媛県の瀬戸内海中部に、大三島という面積約65 平方キロメートルの島があります。 島には、樹齢2600 年を数える古木や天然記念物に指定されているクスノキなどに守護される「大山祇神社」があり、そのとなりに建つ国宝館には、甲冑や刀剣などをはじめとして、数多くの国宝・重要文化財が納められています。 |

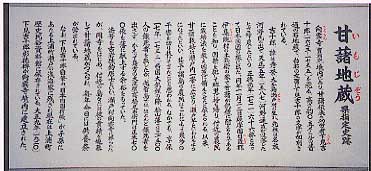

甘藷を抱だいた地蔵 |

| このような、古代の日本文化の息づく大三島ですが、これまでは船でしか行き来できず、台風や海が荒れたときなどは、島の外にも出られないという、不便な生活を送っていました。しかし、現在では、広島県尾道市と愛媛県今治市の間が「瀬戸内しまなみ海道」で結ばれ、自由に往来ができるようになっています。瀬戸内海に浮かぶ因島や大三島など9つの島が、10

基の橋で結ばれたのです。 この大三島こそ、甘藷を伝え、人びとの命を救い、悲しい風習であった「間引」でなげく人びとの心をいやし、「甘藷地蔵」とよばれた下見吉十郎の生誕の地なのです。 |

|

| 吉十郎と甘藷の出会いを伝える話が、今でも大三島では語りつがれています。 下見吉十郎は、1673 年大三島の瀬戸村で生まれています。 結婚し、二男二女の子宝に恵まれます。ところが、どうした因果なのか、はじめに生まれた男の子はすぐに亡くなり、女の子もわずか4歳でこの世を去ってしまいます。そればかりではありません。その後に生まれる男の子も女の子も、幼くして亡くなってしまうのです。打ちつづく不幸にみまわれた吉十郎のなげきや悲しみは、とても深いものでした。 |

下見吉十郎の功績をしのんで建てられた甘藷地蔵 |

| 吉十郎は、幼くして命を落とすことになったわが子の霊をなぐさめ、悲しみがいやされることを願って、66 部の巡礼の旅に出ます。1711年、吉十郎38歳のときだったとされています。66 部というのは、書写した法華経を全国66 ヵ所の霊場に一部ずつ納める目的で、諸国の社寺をめぐることをいいます。 |  下見吉十郎の頌徳碑 |

| 吉十郎は、このときの旅のようすを日記に書き残しています。その日記から、吉十郎のめぐったルートをたどってみると、まず広島県の尾道に渡り、尾道から船で大阪へ行き、京都・岡山・広島・山口・小倉(福岡県)・宮崎・鹿児島へ廻ったことがわかります。その旅の途中、薩摩(鹿児島県)の伊集院村で甘藷と出会い、郷里へ持ち帰ったといわれています。自分の悲しみをいやす旅のはずが、郷里の人びとの命を救すくい、心の傷をいやす旅となったのです。 吉十郎が薩摩からもたらした甘藷は、黄色で収しゅうかく穫の多い品種であったといわれています。この品種は大おおみしま三島から近きんりん隣の島々へと広がっていくことになります。 大三島では、甘藷が伝えられる前までは、主食用の作物として、秋に麦の種を蒔まき、春に収穫した後には、主食を補う大豆やアワ・キビなどの穀物を栽培していました。甘藷が伝えられると、麦を収穫した後には、さかんに甘藷が栽培されるようになります。もちろんのこと、甘藷は麦以上の収穫が得られます。食糧事情が大きく好転することになり、農家の人びとも飢えに苦しむことが少なくなったと伝えられています。 その当時、日本の農村地帯を中心に、ききんが起こり、食糧が不足すると間引というむごいことが行われていました。間引というのは、口べらし(食べる人数を少なくすること)のために、親が心を鬼にしてわが子を殺してしまうことです。 1732 年に起こった享保のききんでは約90 万人、1782 ~ 87 年に起こった天明のききんでは約100 万人もの人たちが、間引や餓死しなどによって亡くなったとされています。 |

|

甘藷地蔵の側に建てられています。説明には享保の大ききんのときにほと んど餓死者を出さずに、逆に700 俵を藩に献上したことが記されています。 |

|

| ところが、大三島では、1735 年に8100 人の人口であったのが、1799年には約1.3

倍の1 万830 人にふえています。 何と、ききんが起こり、全国で大勢の人びとが命を落としていったときでも、大三島しまでは人口がふえているのです。 甘藷が普及したおかげだということはいうまでもありませんが、これほど多くの人びとの命をささえたという例はあまりありません。 |

|

「甘藷地じぞう蔵」 下見吉十郎の眠る墓をいも地蔵と名付けています。 |

|

| 「甘藷のおかげで、今日の島の人たちの命があり、自分の命がある」と述のべ、「もし大三島の祖先の誰かが間引されていたら、自分たちは生まれてこなかったかも知れません」と語る木村三千人(大三島の郷土史研究家)さんのことばが、甘藷のありがたさのすべてをあらわしています。 大三島の人びとは、下見吉十郎の恩に報むくいるために、死後95 年目の1850 年8月31 日の命日(亡くなった日)に、大三島にある曹洞院・大通寺の境内に「甘藷地蔵」の碑を建立しています。その後、1918(大正7)年に下見吉十郎の顕彰碑を建て、1948(昭和23)年には、吉十郎の墓を「甘藷地蔵」と名づけ、愛媛県の史蹟に指定しています。また、同じ大三島にある向雲寺では、毎年9月に、吉十郎の霊れいをなぐさめる法事を行い、男の子の剣道大会も開催されています。さらに、広島県の三原市や因島市など22 ヵ所の寺院やお堂などにも、甘藷地蔵が建立され、下見吉十郎に対する感謝の念をささげています。 |

|

甘藷地蔵や顕彰碑が建立された「大通寺」 |

|

| 救いを求めての巡礼の旅 | |

| 巡礼とは、聖地や霊場にお参りし、信仰を深めることです。巡礼を成しとげることによって、自分の願いごとがかない、特別のご利益があると信じられています。 このような巡礼は、平安時代に京都の人びとが奈良の七大寺にお参りしたことから始まったといわれています。その後、修行僧による観音の33 所巡礼や、四国の弘法大師信仰の88 ヵ所の巡礼も、盛んに行われるようになります。現在でも、四国あたりでは白装束を身にまとった巡礼者を見かけます。 沖縄では、この巡礼にあたる宗教行事として、東御廻り(アガイウマーイ)などがあります。東御廻りというのは、佐敷・知念・玉城・大里に点在する、私たち沖縄人の祖霊神・アマミキヨゆかりの霊地を巡拝することです。 |

|

| 甘藷の普及にくした人びと その1 江島為信 | |

| 1681 年、西日本一帯で凶作になり、伊予国(現在の愛媛県)の今治藩でも、食べる米がなくなり、飢えに苦しむ人びとがたくさん出るようになります。庶民の苦しみに心をいためた藩の家臣のひとり江島為信は、1692

年に出身地の日向(現在の宮崎県)から甘藷の苗を取りよせ、領内に広めるために力を尽します。以来、この地では甘藷の栽培がさかんに行われるようになります。甘藷によって人びとの命が救われたのは、いうまでもありません。 |

|