| 1 1600 ~ 1700 年代の記録(近世期) | |||||||

| 家系の記録に見る野國總管 | |||||||

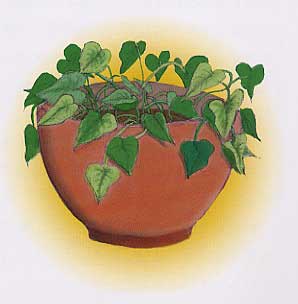

| 野國總管の功績を記した文章で、現在のところ、確かめることのできるもっとも古いものは、6世・儀間真常の家系の記録(家譜といいます)で、1690

~ 1700 年に編集された「麻姓家譜」の中にある記述です。 その記録には、1605 年に中国から甘藷を鉢植えにして持ち帰った野國總管のうわさを聞き、儀間真常がたずねて行って、カズラを輪にして植える栽培方法を教えてもらい、五穀をおぎなう食料として広めた話が書かれています。そして、甘藷によって国中の人びとがききんから救われたので、野國總管の恩恵に感謝の気持ちをささげるために、凶作(天候不順のため農作物の収穫が少ないこと)の年には、野国村にむかって儀間村が祭りの儀式(祭礼)を行っている話がのっています。 麻姓家譜では、甘藷を国中に広めた儀間真常をたたえることを中心に書かれているのですが、甘藷を中国から持ち帰り、栽培法を真常に教えた人物として野國總管の名まえが登場します。ただ、その中では、野國總管の働きぶりを直接伝えるのではなく、儀間真常が甘藷を広めるきっかけをつくることになった人物としてとりあげられています。そのことは、当時の野國總管の身分がそれほど高いものではなかったことを示しています。 身分の違いはともかくとしても、このことによって野國總管の功績がはじめて、おおやけに知られるようになったことは、まぎれもない事実です。その点で、とても重要な意義をもっています。 |

|||||||

|

|||||||

| 歴史の本の中に見る野國總管 | |||||||

| 儀間真常の家系の記きろく録の中に記された後、それと同じようなことが、『琉球国由来記』(1713

年)、『琉球国旧記』(1731 年)、そして琉球王府の正史である『球陽』(1745年)の中で書かれるようになります。 『琉球国由来記』という本は、琉球王府が編さんした、沖縄でもっとも古い地誌で、全部で21巻にまとめられています。地誌というのは、自然や世の中のできごとなどを地域ごとにまとめた記録です。その中には、首里城(王城)で行われる公式の行事や役人の職務に関することがらから、各地域で催される祭りごとや御獄まで収録されています。私たちの先人たちのきずきあげてきた社会のようすを知るうえでも、とても貴重な記録といえます。 その本の中の「蕃薯」という項目に、野國總管について書かれたところが見られます。その内容は、前にお話しした「家譜」の記述にもとづいたものとなっていますが、琉球王府が編さんした歴史の本の中で、はじめて野國總管の功績を認める記述がおさめられたことはとても大きな影響を与えたといえます。それは、その後に編さんされた『琉球国旧記』においても同じです。 『琉球国旧記』は、先の『琉球国由来記』を部分的に改め直して、それをもっとわかりやすく短くまとめ、漢文に書き改めたもので、由来記と同じ内容が書かれています。さらに、野國總管をたたえる記述は、琉球王府の正史である『球陽』の中にもおさめられることになりました。 『球陽』は、琉球各地で起こったできごと(伝説もふくめて)を記録した正巻と、各地に伝わる伝説や昔ばなしを集めた外巻(『遺老説伝』ともいいます)から成っています。その中に書かれた内容は、前の二つの歴史の本とほぼ同じですが、新しく野国港の西の方にある洞の中に石堂を建て、「野国の神骸(野國總管の遺骨)」が「奉安(安置すること)」された記録が記されています。それが移転された現在の野國總管のお墓の基になっています。 |

|

||||||

| 身分制度の確立 | |||||||

| 野國總管の功績が首里王府によって認められ、たたえられるようになったのは、17

世紀後半に登場した摂政・羽地朝秀(1617 ~ 1675 年)の行った大改革が影響をおよぼしたと考えられます。 若いころから日本文化に親しみ、学問や政治制度を学んでいた羽地朝秀は、1666 年摂政(政治の最高責任者)に就任すると、その経験と知識をいかして、王府の組織を整えるとともに、尚真王代(1477 ~ 1526 年)に形づくられた身分制度を組みなおして、はっきりとした形につくりあげます。 1689 年に、王府の中に系図座(系図をあつかう部署)がおかれ、士族(官人や役人)の人たちには系図(家譜)の提出が求められます。家譜を作成して系図座へ出し、士族としての身分証明書としたのです。ところが、1712 年に家譜の提出を求められたときに、進貢船の下役や、田舎に住んでいて提出期限に間に合わなかった者、国に献金することによって新たに士族と認められた者(新参といいます)にも後で新参家譜の作成が認められるようになります。金の力で士族の身分を買った人のことを「コーイサムレー」とよびました。 実は、野國總管の子孫も、總管の功績を認める士籍(士族としての身分)をたまわるように、二度にわたって新家譜の提出をお願いしています。しかし、それが認められたのは1765 年、三度目の提出をお願いしたときでした。それも、野國總管の功績を口書(序文、まえがきのこと)に記した直系だけの新家譜の作成が認められただけでした。 さらに、その後の子孫から總管だけを氏(姓)と名乗(名)を記す許可を願い出る申し出がなされ、24 年後の1789 年に認められることになりました。それにより、野國總管の氏は「總」で名乗は「蕃初」と命名され、和名は「野國蕃初」、唐名は「總世儲」と記述するようになります。 一方、野国村では、地頭の野国正恒が、1700 年に野國總管の功績をたたえて、野國の墓を移して新しく建てます。その後、王府の公認をうけて、1751 年に子孫(6世)が墓前に「總管野國由来記」という碑文を建立して、總管の功績を伝えています。 |

|||||||

| 羽地朝秀の改革 | |||||||

| 薩摩の琉球侵攻から数十年がたち、それまでの琉球王国の政治や経済などの社会のあり方を大きく変えて発展させたのが、羽地朝秀でした。羽地は、国政の最高の地位である摂政につき、王府組織や士族の制度、農村の支配などさまざまな改革を行いました。その中の改革の一つに、士族に系図を作らせ王府に提出させて、士族と農民を区分けしました。士族にはもともと士族の出身である譜代と、新たに士族になった新参があります。野國總管の功績によって、士族として認められた子孫の長男家系は、その新参士族の一人です。 | |||||||