| 2 野國總管と儀間真常 | |

| 儀間真常の貢献 | |

| 農村地域の貧しい暮しぶりや人びとの苦しみに、心をいためたのは野國總管だけではありませんでした。那覇は垣花儀間村の地頭であった儀間真常も、ききんのたびに、飢えに苦しむ人びとの姿に心をいためていたひとりでした。 垣花には、進貢船の水主(かこ)や船乗りたちが住んでいました。真常は彼らを通じて、野國總管が中国から鉢植えの甘藷を持ち帰った話を聞き、いち早く總管をたずねて行った役人でした。 總管と出合い、カズラを輪にして栽培する方法を教わった真常は、もらいうけた苗を自分の手で繁殖させることに成功します。 ところが、1609 年に起こった薩摩藩による琉球侵攻によって、ときの国王・尚寧が薩摩に連行されることになり、儀間真常もそのお供として、薩摩におもむくことになります。そして、薩摩の仮屋留守番を命じられます。滞在している間に、薩摩で経験したことや見聞きしたことが、郷里に帰った後の真常の活動に大いに役立つことになるのです。郷里に帰った真常は、すぐさま、農民へ農作物を指導する「田地方」という役職に任命されます。 真常が田地方として農民の指導を始めてから2、3年後に、大きなききんが起こりました。しかし、真常は自分で植えつけた甘藷のおかげで、ききんをうまく乗りきることができたのです。それからの真常は、甘藷を五穀(米・麦・アワ・ヒエ・黍きび)をおぎなう食料として、その栽培と普及に、これまで以上に力を入れて、取り組むようになります。 |

|

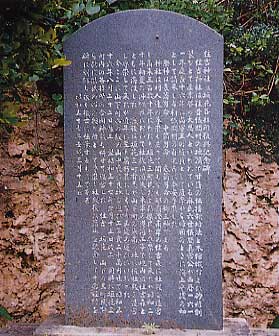

儀間真常の墓に建てられた墓碑 甘藷を広め製糖法を普 及させた真常の功績が刻まれています。 |

|

| 甘藷がめぐり合わせたふたりの偉人 | |

| 農民を指導する一方で、甘藷の普及に本格的に取り組むなかで、總管から教わった栽培方法にも、工夫がくわえられます。カズラを輪にして植えつけるよりも、それを1尺(30.3cm)ほどの長さに切って植えつける方が、より早くいもができるということを発見するのです。真常によってあみ出された新しい栽培方法は「そう芽法」とよばれています。 真常は、田地方として農村地域を視察するさいには、農民たちに甘藷の苗を分け与え、自分で見つけ出した栽培方法を指導し、甘藷の普及に力を尽つくしました。 真常の熱心な指導が実り、總管に出合ってからわずか15 年後には、甘藷は国中に広まったといわれています。甘藷がめぐり合わせたふたりの恩人(野國總管と儀間真常)の努力によって、多くの農家が甘藷を栽培するようになり、食料事情も大きく改善されることになりました。農民の苦しみに心をいためたふたりの先人が、たがいに手を取り合って、新しい作物の導入と普及という偉業をなしとげたのです。 甘藷の普及は、ただたんに農家の食料事情を改善し、人びとを飢えの苦しみから救っただけではありません。新しい作物の導入により、その後の農村地域の生活そのものも変えることになります。甘藷は人びとの主食になったばかりでなく、家畜のたいせつな飼料としてもとても有用な作物になりました。家畜を飼育することが、これまで以上に容易になったのです。 甘藷という新しい作物の導入に命がけで取り組んだ野國總管と、その普及に汗水を流した儀間真常のふたりが成しとげた功績は、まさしく「沖縄産業の恩人」という名にふさわしい偉業だといえるものです。 |

|

| 儀間真常の貢献 | |

| 儀間真常は、野國總管が伝えた甘藷を国中に広めただけでなく、沖縄農業や産業の発展において大きな貢献をもたらした人です。薩摩の琉球侵攻後に、鹿児島に連行され滞在し、帰るさい木綿種を持ち帰り、それを栽培して木綿織を広めました。またその後、家人を福州へ派遣して砂糖の製法を学ばせ、自宅でその製造を試みて国中に広め、今につづく沖縄農業の産物をつくりました。儀間真常が同じ時代に生きていたことは、野國總管にとっても重要な意味を持ちました。 |