| 1 甘藷による食料革命 | ||||||

| ききんと甘藷 | ||||||

| 私たちの沖縄県をふくめた日本の歴史をひもとくと、幾度となく人びとの命をうばうほどの、大きな“

ききん” にみまわれていることがわかります。ききんとは、天候不順や災害などで農作物が不作となり、食べものが不足することです。特に主要な農作物である稲作が大きな被害をうけると、たちまちのうちに食料が不足することになり、飢えて死んでしまう人が出ることになります。 全国的にひろがったききんとして、みなさんも聞いたことがあると思いますが、1732 年に起こった「享保のききん」、1782 ~ 87 年に起こった「天明のききん」、1833 ~ 36 年に起こった「天保の大ききん」などがあります。いずれのききんでも、天候不順や自然災害などで農作物が大きな被害をうけ、食料が不足し、食べものをもとめてさまよう人や餓死する人がたくさん出て、社会に大きな混乱をひき起こしています(第2章にくわしく出ています)。 |

||||||

|

||||||

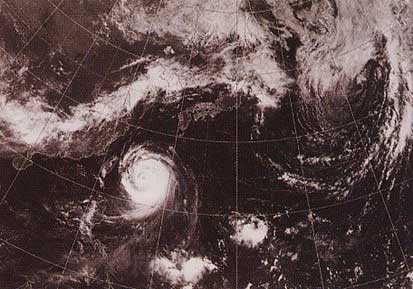

| 台風や干ばつがききんをひき起こす原因にもなっていた沖縄に、台風の害が少なく、干ばつにも強い穀物がもたらされたことは、当時の沖縄の社会にとって、とても大きなできごとでした。甘藷は、ききんのときに人びとの命をつなぐ食べ物ということだけでなく、それまでの主食を雑穀から甘藷に変えるという、食生活の大きな変化をもたらしたのです。いわば「琉球の食糧革命」をもたらした作物ともいえるのです。 ところが、不思議なことに、社会を混乱させるほどの大きなききんが、沖縄に甘藷が導入された後に日本各地で起きているのです。 それでは、野國總管によってもたらされ、儀間真常の働きによって沖縄各地で栽培されるようになり、鹿児島県を経へて全国に広まった甘藷は、伝えられるように、ききんのとき人びとの命をつなぐ作物とはなり得なかったのでしょうか。けっしてそうではありません。ききんのときばかりではなく、農民たちにとっては日ごろの食べ物として欠かすことのできない作物となります。特に、沖縄では戦争が終わった後も、しばらくの間、農家の主要な食料として人びとの命をささえてきたのです。 ただ、野國總管が苦心さんたんの末中国からもち帰り、郷里の野国村で試験的に栽培を始めてから、全国に広まるまで100 年以上もの時間がかかったということ、そのうえ、甘藷が人びとの命をつなぐたいせつな作物であることがわかるまでには、さらに長い歳月が必要だったことを理解しなければなりません。もう一つ重要なことは、その時代(沖縄では琉球王府時代、日本では江戸時代)、農民がおさめる税(沖縄では上納あるいは貢租、日本では年貢)はお米が中心であったことです。それだから、農民ばかりではなく、琉球王府や江戸幕府あるいは各藩(現在の都道府県)にとっても、もっとも重要な作物はお米でした。それについでたいせつな作物は、農民の主食となっていた穀物だったのです。そのために、甘藷が伝えられても当初は、農民にとってそれほど重要な作物にはならなかったのです。 しかし、このような社会の中にあっても、第2章でみたように、甘藷のすばらしさをいち早く見ぬいた人たちがいました。こうした地域では、甘藷の栽培にけんめいに取り組んでいます。そして、たび重なるききんをのりこえて、飢えで亡くなる人をほとんど出さずにすんだことがわかります。ききんのときに人びとの命をつなぐ作物であったことは、間違いのない事実なのです。 |

||||||

| 甘藷と飼料 | ||||||

| アジア・太平洋戦争が終結した後、1960 年代の初めごろまで、沖縄の農村地域ではほとんどの農家が牛や馬、そして豚ややぎなどの家畜を飼育していました。これらの家畜は、農家の生活にとってなくてはならない家族の一員ともいえるたいせつな仲間でした。 荷馬車が唯一の運搬手段であったころ、その荷馬車を曳いていたのが、牛や馬でした。耕耘機などという機械が普及していなかった時代、水田や畑をすきおこす道具(ユザイ、クルバシ)を曳いていたのも、牛や馬だったのです。みなさんは写真などで目にしたことがあると思いますが、農村地域の風物の一つであったサーターヤー(精糖場)の砂糖車(さとうきびの汁をしぼる機械)を回していたのは、やはり牛や馬でした。 豚ややぎは、貴重な食肉ともなっていましたが、農家では売買してお金を得るためのたいせつな家畜でもあったのです。そのほかにも、家畜のつくる堆厩肥(肥料)は、農作物の成育には欠せないものでした。堆厩肥というのは、家畜に敷茅(クェーガヤー)やチガヤ(マカヤ)などの草を踏み込ませてつくった肥料のことです。そのころはどこの農家でも、うず高く堆厩肥が積まれていました。 このように、農家で飼育されていた家畜は、農家の生計をささえる貴重な存在だったといえます。 私たちの沖縄県で、もっとも古くから人びとに飼育されていた家畜は、犬だったとされています。今から2800 ~ 2000 年前(沖縄貝塚時代中き期)の遺跡からは、犬の骨が発見されています。つぎに古いのが牛です。グスク時代(12 ~ 15 世紀)の遺跡からたくさんの牛の骨が出土しています。牛は食肉としてもっとも古くから利用され、祭りごとには牛の肉がごちそうとして供えられています。 |

||||||

|

||||||

| 1477 年に記述された朝鮮の正史(『李朝実録』)の中に、当時の沖縄では、牛・馬・豚・やぎ・鶏などが家畜として飼育されていたことが報告されています。 これらの家畜は、甘藷が伝えられる前はターンム(田いも)や野生の植物の葉、そして魚介類やイノシシなどの内臓物、それらの洗い汁などを主なエサとして食べていたと考えられています。 野國總管によって導入された甘藷は、蒸したり煮たりすることによって、でんぷん質と糖質が同化して、家畜の好むほどよい甘さが出てきます。そのうえ、いもばかりではなく、つる(いもづる)の部分まで、栄養満点の家畜の飼料としてさかんに利用されるようになります。これは、家畜のエサに革命をもたらすことでもありました。甘藷の導入と広がりによって、これらの家畜の飼料は大きく改善されることになり、農家の家畜飼育数が飛躍的にのびることになっていくのです。 甘藷の導入は、沖縄の人びとの食生活に画期的な食糧革命をもたらしますが、それと同時に、家畜の飼料状況を大きく好転させた「飼料革命」をもたらしたともいえるのです。 |

||||||

甘藷収穫風景 甘藷の導入と普及は人びとの食生活ばかりでな く、家畜の飼料にも大きな変化をもたらします。 |

||||||

| ソテツ地獄と甘藷 | ||||||

|

||||||

| 甘藷が消きえた日 | ||||||

|