| 3 おいしさの秘密 | ||

| 焼やきいも | ||

|

||

| ●じっくり じんわり● | ||

|

||

| ●適度な水分● | ||

| 第2のポイントは、水分の加減です。短い時間で焼きあげたものは、ベチャベチャしたものとなり、時間をかけすぎると水分がなくなりパサパサしたものになってしまいます。水分が65

パーセント程度のものが一番おいしいといわれています。 |

||

| ●熟成させる● | ||

| 第3のポイントは、甘藷を掘ってすぐ焼くのではなく、2ヵ月ほど寝かせて熟成させることです。甘藷自体の甘みも増し、焼いたときにさらに甘みが増すことになります。熟成させるための特別な方法は必要ありませんが、できれば発砲スチロールか新聞紙にくるんでおくとよいでしょう。甘藷は寒さに弱いため、冷蔵庫で貯蔵するとくさってしまいます。 |

||

| 大学いもと中華ポテト | ||

|

||

| 大学いもと同じように、甘藷にアメをからめてつくるデザートに「中華ポテト」というのがあります。作り方は、甘藷をキツネ色に揚げるかたわらで、中華なべにアメを入れかき混ぜながらぐつぐつ煮ます。泡の粒がこまかくなったところに、揚げた甘藷を入れて手早くからめ、風を送りながら冷まします。カリカリとした食感が味わえるのが特長です。 大学いもは、大学生がちょっとした思いつきで作ったような一品ですが、中華ポテトは、甘藷が揚がるのと、アメがキツネ色に煮詰まるタイミングを合わせないとうまくできないむずかしい料理です。同じように甘藷にアメをからめて作るデザートですが、大学いもは関東で生まれ全国に広がり、中華ポテトは関西で生まれ全国に広がったといわれています。 |

||

| スイートポテト | ||

|

||

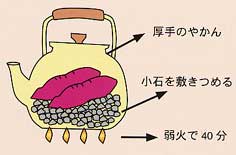

| おいしい焼きいもをつくろう | ||

|

||

| 大学いもの起源は? | ||

| 大学いもの起源については、いろいろな説があります。 ① 関東大震災後、東京大学の学生が浅草(東京都)付近で、作って売り出した。 ② 関東大震災後の食生活の変化で、冬の代表的なおやつであった焼きいもが売れず、焼きいも屋が廃業し転業する中で生まれた。 ③ 大正から昭和初期にかけて、大学ノートや大学目薬など、商品の頭に大学をつけるのが流はや行り、いも商品にも“ 大学” とつけた。 いずれの説が“ 大学いも” の始まりなのか、今のところはっきりしませんが、1923(大正12)年におこった関東大震災の後、東京で生まれたのは間違いないようです。 |

||

| 沖縄生まれの甘藷のデザート | ||

| 甘藷を使った沖縄生まれのデザートに「ンムニー」と「ンムクジアンダギー」があります。現在のようにスナック菓子がなかったころの庶民の“

おやつ” ともいえるものでした。 ンムニーは、適当な大きさに切った甘藷をゆで、もち米あるいはかたくり粉をまぜ、砂糖をくわえて作ったものです。 ンムクジアンダギーは、ンムクジ(いもくず)にニラやネギを入れて混ぜて、まんじゅうぐらいの大きさにまるめたものを油で揚げて作ります。昔ながらの甘藷を使って作った沖縄の代表的なデザートともいえます。(くわしい作り方は「甘藷と料理」を読んでください。) |

||