| 2 植え付け | |||||

| イモヅルを植える | |||||

畑を耕し、整地がすむと、いよいよ植え付けです。ここでも、沖縄と本土では違いが見られます。 沖縄では、畑に植え付けられた甘藷の茎を切り取って、それを苗として畑に直接植え付けます。切り取った茎のことをふつう「イモヅル」とよんでいます。畑に植え付けるときは、「ウリー」したときが良いといわれていますが、「ウリー」するのを待って植え付けるといった方が正しいのかも知れません。 「ウリー」というのは、農家の人たちがよく使うことばですが、適度な雨が降って畑の土が水分をふくみ、うるおっている状態のことをいいます。現在では、農業用水を使って、人工的に「ウリー」の状態をつくり出すことができますが、昔は、雨が降らなければ「ウリー」にはならなかったのです。植え付け時期の雨は、農家の人びとにとって、まさしく「天の恵めぐみ」だったのです。 沖縄には「うりずん」という美しいひびきを持ったことばがあります。現在でも「うりずんの季節」などと表現します。うりずんというのは、旧暦の2月・3月をさす「おもろ語」(おもろの中で使われることば)「うりづむ」からきていることばです。農作物の植え付けにほどよい雨が降り、大地がうるおいはじめ、豊かな実りを予感させる、何ともみごとなことばです。その後にやってくる「若夏」とともに、『広辞苑』(辞書)の見出し語になっています。 |

|||||

| 話が少し長くなってしまいましたが、沖縄にはもう一つの植え付け方があります。畑のかたすみに、10坪(33平方メートル)くらいの苗を植え付ける場所を用意します。そこに苗を取るためのいもを植え付けます。いもから出てきた芽を切り取って苗として植える方法です。この方法だと「タナガーヤー」とよばれる悪い品質のものができず、良いいもの品種を残していくための苗を取ることができるといわれています。嘉手納地域では、戦前まであった国直集落で広まった植え付け方だといわれています。沖縄では、この二つの方法で、甘藷の植え付けが行 われてきました。 |

苗なえを取るために植うえ付つけられた甘かんしょ藷(埼玉県) |

||||

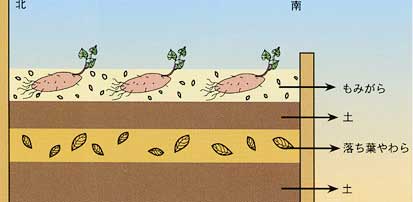

| それでは、本土の植え付け方を見てみましょう。本土では、甘藷の植え付けをする場合、はじめは種いもを「苗床」に植え付けます。苗床はふつう3坪(約9.9

平方メートル)ぐらいで、それほど大きなものではありません。苗床は、日がよくあたるように南側を低くして、北側を高くしてワクをつくり、温度が高くなるように工夫してつくられます。 |

|

||||

| ワクの中には、底の方にまず土をいれ、つぎに落ち葉やワラなどを入れ、さらに土を入れます、最後に土の上にモミガラをかぶせて、その中に種いもを植えていきます。いもの頭の方から芽が出て、下の方から根毛がのびてくるというわけです。種いもから芽が出て、約30cm

ほどのびたところで、芽の近 い方から3節を残して、先の方の7節くらいを切り取ります。切り取った茎(イモヅル)を苗として畑に植え付けていきます(図をみよう)。 |

|||||

| 平植えと畝立て植え | |||||

| 畑に畝をしたてないで、整地したままの状態で甘藷を植えることを「平植え」といいます。戦前の沖縄では、もっともポピュラーな植え方だったようです。同じ畑に、つぎつぎと違う作物を植える輪作がふつうに行われていたことや、大豆などの葉が落ちる時期にイモヅルなどを直接さしこんで植え付けるためには、その方が都合がよかったからです。耕地面積にゆとりがなく、収穫した後の畑を休ませる間もなく、すぐ別の作物を植えなければ生活が成り立たなかった沖縄の農家の苦しさをあらわしているともいえます。 しかし、甘藷の栽培には、ふつう「畝立て植え」にする方が良いといわれています。写真を見れば一目でわかりますが、整地された畑に「畝」とよばれる土を山のように盛りあげた列と谷のようなくぼみにした列を、交互につくります。少し離れて見ると波のようにも見えます。甘藷の苗は、盛りあげた土のてっぺんの部分に植え付けていきます。このような植え付け方を「畝立て植え」といいます。 |

|||||

|

|||||

| 1930(昭和5)年ころから畝立て植えがさかんに奨励されるようになったといわれています。嘉手納地域でも、与儀(那覇市)にあった農業試験場や久得(嘉手納町)にあった嘉手納製糖工場の牧原農事部などから指導者が農家のもとをおとずれ、畝立て植えにするようにすすめたといいます。 平植えに比べて、畝立て植えにした方が、甘藷を育てやすく、しかも、土の空気の通りもよくなり、日射しもゆきとどき、お日さまの熱も十分に伝わるので、収穫時期も早くなります。そのうえ、収穫するときも、平植えに比べると手間がはぶけ、収量も多いということで、急速に広まっていったようです。 |

|||||

| 植付ける時期 | |||||

| 甘藷の植え付けは、4月から9月ごろまで行われます。沖縄県のような気候では、一年中甘藷は育つといわれているので、植え付けはいつでもできるわけです。それでも5月ごろが最も適した時期だとされています。 晴天がつづくことの多い4月をすぎ、5月の声を聞くころになると、つゆの走りを思わせる小雨まじりの天気が多くなります。そして、5月の中旬になると、沖縄は〝つゆ入り〟になります。こよみの上では24 節気の「小満」から「芒種」の時期にあたります。 「24 節気」というのは、1年間を24 の期間に分けて、それぞれの期間の季節的な特徴をあらわす名まえをつけたものです。その中の「小満」というのは、太陽の日射しも強くなり、あらゆるものが成長していく時期のことをいいます。「芒種」というのは、穀物の種まきをする時期のことをいいます。 沖縄では、24 節気の中から、このころの名称をとって、昔から「小満芒種」(スーマンボースウ)とよんでいます。前にお話しした「うりずん」と同じように、沖縄の季節感をあらわした美しいことばの一つです。 本土の九州や四国などでは、5月の上旬から6月の下旬ごろに植え付けをするところが多く、関東地方では、それよりもややおくれて植え付けを行っているようです。 |

|||||

| おもろさうし | |||||

| 「おもろ」は、昔の沖縄の人びとが、まだ文字を持たなかった時代に生まれ、親から子へ、村々の祭りから祭りへと語り伝えられた文学で、日本の古典文学である『古事記』や『万葉集』にひってきする沖縄のすばらしい古典文学です。 その「おもろ」を首里王府が集めて本にしたのが『おもろさうし』です。 全22 巻から成り、その中には1554 首(尚家本は1553 首)のおもろが収録されています、いつごろの時代にだれがつくったものかという記録はありません。 しかし、第1巻が1531 年、第2巻が1613 年、第3~ 22 巻までは1623 年に編集されたことがわかっています。 |

|||||

| お米と甘藷の収穫量 | |||||

| 10 アール(1000 平方メートル)の田んぼでは、ふつうお米は508kg(ただし多いときでは1000kg)しか収穫できませんが、同じ面積で甘藷の場合は2320kg(多いときは1万kg)もとれます。これをカロリーとして計算すると、お米は1年間に2.4

人(多いときで4.8 人)の人間が生活できますが、甘藷だと3.9 人(多いときで16.8

人)もの人間が生活できます。 お米より甘藷の方が栄養のバランスがとれていることが証明されています。食糧難の時代に、甘藷がお米の代用食としてさかんに活用された理由がわかります。 |

|||||