| 1 甘藷の特徴とからだ | |

| 植物としての甘藷 | |

| 1章や2章で見てきたように、野國總管によって伝えられた甘藷は、沖縄をはじめ全国で400年もの間、たいせつな農作物として栽培されてきました。この章のはじめでふれたように、甘藷はもともと、熱帯地方で生まれ、自然の中で生えていた植物の一つで、ヒルガオ科として分類されるつる性植物の仲間です。 つる性植物というのは、ほかのものに巻き付いたり、地上をはったりしながら茎がのびていく植物のことをいいます。 |

|

| その仲間には、巻きひげで付着(ひっつくこと)してのびるブドウやエンドウ、茎自身が巻き付いてのびるフジやアサガオ、茎から気根(水分や養分を吸いあげるくだ)を出し、付着してのびるツタなどがあります。 甘藷は茎(いもづるあるいはカズラともいう)が地上をはってのびていきます。 皆さんの身のまわりにあるエンドウやアサガオを観察すると、甘藷のこともよくわ かるというわけです。 |

|

| 甘藷のからだ | |

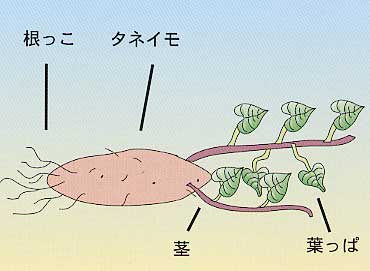

| 甘藷のからだは、土の表面に出ている茎の部分と、土の中にある根の部分とに、大きく二つに分けることができます。茎は枝をのばしてその先に葉っぱをつけて、花を咲かせます。 |

|

| ● 茎 ● | |

|

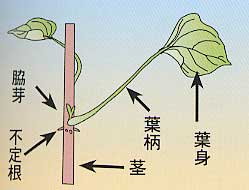

茎は植物のからだをささえ、葉が光をうけるのに都合がよいように枝をのばしていきます。茎のもっともたいせつな働きは、水や養分をおくるくだの役目をすることです。 甘藷の茎は50cm から7m ぐらいの長さになり、太さは大きいものだと8mm くらいになります。また、茎には節とよばれる小さくもりあがった区切りがついています。 |

| ● 葉 ● | |

| 植物の働きの中で、もっともたいせつなものは、でんぷんをつくることです。根の先にある毛根から吸いあげた水と、葉の裏側にある小さな穴(気こうという)から取り入れた空気を原料として、でんぷんがつくられます。このとき、葉の緑色のつぶ(葉緑体という)が取りこんだ日光の力をかりるわけです。できたでんぷんは、葉の中のくだを通って茎や根にたくわえられます。でんぷんをつくるとき、植物は気こうから酸素を出します。この酸素を吸って人間も動物も生きているわけです。 |

|

|

甘藷の葉は、濃緑色をしているのがほとんどです。形は丸いものからハート形、ヤリのようにとがったものまで品種によってちがいます。また、葉っぱの切れこみも、深いものから浅いものまであります。大きさは7~

20mm くらいです。 |

|

| ● 花 ● | |

|

沖縄県では、特別の手入れをしなくてもふつうに甘藷の花が咲さき、種もできます。 ところが、沖縄よりも気温のぐんと低くなる本土では、めったに花は咲きません。 鹿児島県のように本土の中では暖かい地方でも、花が咲くことはあっても、沖縄と同じように種ができることはめったにありません。 |

|

甘藷が熱帯地方で生まれたという性質をずっと保たもちつづけた証拠こともいえます。後で出てくる栽培のところでお話しますが、とても重要なことです。 甘藷の花 沖縄では自然の状態で花を咲さかせます。 花の中には、ほかの植物と同じように「おしべ」と「めしべ」があり、めしべにおしべの花粉がついて種ができます。 |

|

| ● 根 ● | |

| 甘藷の根は、塊根とよばれる球根の一種で、養分をたくわえたかたまりとなっていて、私たちはふつうそれを「いも」とよんでいます。 甘藷を植物として考えると、ふつう「いも」とよんでいるのは「甘藷の根」ということになります。 甘藷はその仲間であるジャガイモと同じように、芽が出てふえていきますが、その芽が出るようすは、それぞれにちがいがあります。 |

|

| 甘藷は、いもがついていたもとの方から多くの芽が出ますが、ジャガイモは反対の方が多くの芽を出します。また、甘藷は芽が出るところと、根の出るところがちがいますが、ジャガイモでは、芽のつけねのところから根がでます。このようなちがいがあるのは、同じいもでも、甘藷は〝根〟であり、ジャガイモは〝茎〟であるためです。身の回りにある植物で考えてみると、タンポポの根と甘藷の芽や根のでかたは、同じということです。水の入ったビンの中に、イモを入れて観察すると、甘藷の芽や根を出すようすがわかります。簡単にできるので、実験してみてください。 |

|

| 根のはたらき | |

| 植物の根は、地上の植物がたおれないように支えています。根はまっすぐのびて太くなる主根と、主根から分かれて出た枝根(支根ともいう)に分けられます。また、はじめから枝分わかれしているひげ根だけのものもあります。 根は水分や養分を吸いあげるたいせつな役目があります。根の部分を切ってみると、水分や養分のとおり道である「道管」というくだがあります。 |

|