| 1 神さまになった甘藷の恩人たち | |

| 甘藷が全国に広まったのは、沖縄はもちろんのこと日本各地でそれを伝えるために力を尽した人たちがいたからです。自然に広まっていったのではありません。これまで見てきたように、甘藷のおかげでたくさんの人びとの命が救われました。人びとは感謝の気持ちをこめて、お祭りをするだけでなく、その普及に力を尽した人たちを、神さまとしてあがめ、神社や御嶽に祀ったのです。 |

|

| 野國總管宮 | |

| 中国から沖縄に甘藷を伝えた野國總管を神として祀るお宮です。1956 年、嘉手納町字嘉手納の県立農林学校跡に建てられました。現在の嘉手納中学校に隣接しています。先の「甘藷と祭り」のところでお話したように、毎年、嘉手納町が主催して「野國總管宮例祭」がとり行われています(第1章と2章にも出ています)。 |

|

| 世持神社 | |

| 那覇市奥武山公園内にある神社で、1937 年に建てられています。 沖縄農業の恩人として、中国から沖縄に甘藷を伝えた野國總管、沖縄の農業政策に大きな功績を残した政治家の蔡温、それに甘藷の普及などに力を尽した儀間真常の3偉人が神として祀られています (第1章にも出ています)。 |

世持神社の祭神として野國總管が祀られています。 |

| 長間立御嶽 | |

| 宮古島の平良市西仲宗根にある御嶽です。いもの主御嶽ともよ ばれています。ここに神として祀られているのは、砂川親雲上旨 砂川親雲上旨屋は、琉球王国 時代に、琉球からの帰りに遭難し て、中国に漂着します。3年後の 1597 年に、無事宮古島に帰るこ とができます。その時、中国から 甘藷を持ち帰り、宮古に広めた人 といわれています(第2章にも出 ています) |

砂川親雲上旨屋が祀られている長間立御嶽 |

| ウプゥザーシュ御嶽 | |

| 宮古島の松原にある御嶽です。この御嶽に神として祀られている人は「いも主」とよばれていますが、本 名もわかっていません。 松原村のウプゥヤーという下男が漁に出てしけにあい、遭難して中国に流れ着きます。しけというのは、海上で台風や低気圧などによって起こる悪天候のことです。 |

「いも主」とよばれている人が御嶽の神として祀られている ウプサーシュ御嶽 |

|

下男は中国から宮古にもどってくるとき、カズラ(甘藷の)を持ち帰り、自分の畑に栽培します。はじめのうちは食べられるものとはしりませんでした。ところが馬にやると喜んで食べました。そこで食べられるものだとわかったという話です。 それから、宮古の各地に甘藷が広まったということです。この人は船頭であったといういい伝えもあります。 毎年旧暦の4月に「いものウガン」、12 月には「いものプーズ」というお祭りが、御嶽で行われます。 |

|

| カーニバ御ウタキ嶽 | |

| 宮古島下地町与那覇にある御嶽です。ここに神として祀られているのはビキサズカニカナイという人です。宮古に甘藷を広めた人といわれています。毎年、9月と11

月にお祭りが行われています。 |

|

| ユーヌス御嶽 | |

| ユーヌスというのは、前に登場した砂川親雲上のことで、世の主という意味です。砂川親雲上を神として祀った御嶽です。 上野村上野にあり、毎年15 夜の日に「ンープーズ」という甘藷の祭りが行われています。 |

|

| 徳光神社 | |

| 鹿児島県山川町岡児ヶ水にある神社です。1873 年に建立されています。最初は徳光小学校の南側に建てられていたのを、1941

年に現在地に移転したものです。 沖縄から鹿児島県に甘藷を伝えた前田利右衛門を神として祀った神社です。 |

|

| 楢林神社 | |

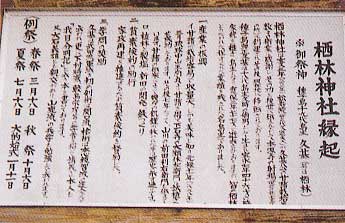

| 種子島の西之表市西之表にある神社です。楢林というのは19 代の種子島の島主・種子島久基のことです。久基公を神として祀った神社です。 種子島久基は、1698 年、ときの琉球国王(第2尚氏王統11 代)から甘藷をもらいうけて、種子島に普及させたことにより、神として祀られるようになったのです。 |

楢林神社建立のいきさつが記されています。 |

| 井戸神社 | |

| 島根県太田市にある神社です。この神社に神として祀られているのが、井戸平左衛門正明という人です。 平左衛門は、石銀山大森代官でした。1732 年、代官の職にあったとき、薩摩の国、現在の鹿児島県からカライモ(甘藷)を導入し、広めました。人びとは、平左衛門のことをいも代官とよび、感謝したと伝えられています。 |

甘藷の栽培に成功した松浦屋 与兵衛の功績を記した碑 |

| 昆陽神社 | |

| 青木昆陽を神として祀る神社です。千葉県千葉市幕張の京成幕張駅の近くにあります。1857

年、江戸(現在の東京都目黒)の瀧泉寺から青木昆陽の魂を招いて祀り、秋葉神社の一角に建てたものです。 青木昆陽は、第8代将軍・徳川吉宗の時代に甘藷の普及に力を尽した人です。青木昆陽の墓は、東京目黒の目黒不動(目黒瀧泉寺不動堂)の丘にあります。そこでは毎年、昆陽祭りも行われています。 楢林神社建立のいきさつが記されています。 |

|

| 甘藷と民具 その9 ンムクジシリー いもをでんぷんに加工する | |

| 甘藷でんぷんをとるための道具です。とても簡単なもので、長方形のトタンかブリキに釘でたくさんの穴をあけただけの道具です。 洗った生のいもをこのンムクジシリーで細かにします。それを水にとかし、もめん布で濾過して一晩水にひたすと、底に真っ白いでんぷんがたまります。水をこぼし、でんぷんをきれいに乾燥させるとできあがりです。イモクジテンプラ等のおいしい料理がつくれます。また、着物の糊としても利用でき、長く保存もききます。残り物の粕もいも粕といって保存食として利用されました。 |

|

| ここまでが、沖縄にある神社や御嶽です。甘藷に対する感謝の気持ちが、ほかの地域より深かったのでしょうか。宮古島に多いのが目につきます。 つぎに、本土にある神社を紹介します。ここでは、代表的なものを取りあげることにします(第2章にくわしく出ています)。 |

|