| 3 祭りと甘藷 | |||||

| 甘藷にまつわる年中行事 | |||||

| 沖縄の年中行事の中で、もっとも重要な祭りは稲作にともなうものでした。稲作の場合は、播種(種まき)から収穫まで、その成長におうじていろいろな祭りが行われました。麦の場合は稲の数ほど祭りはありません。稲や麦は、甘藷が伝わる前から栽培されていました。 | |||||

| 遅れて伝わった甘藷は、穀物の稲や麦とは違い、主要な祭りにはなりませんでした。琉球王府は、庶民の主食よりも王府への上納作物であった穀類を重視したせいもあったと考えられます。稲・麦以外は諸作物としてひとまとめにして「豊作にしてください」と祈ることが多く見られます。それでも、稲・麦をのぞいた数ある作物の中で、甘藷の豊作を願って祈願する地域もありました。甘藷だけの豊作祈願祭りを行うのは少ないのですが、ここでは祭りのようすをのぞいてみることにします。 |

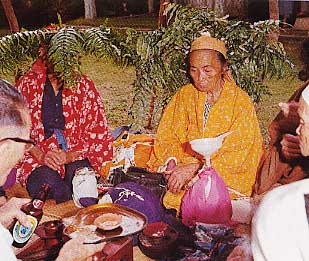

具志川村(現、久米島町)で行われた稲 大祭。稲のお祭りです。 |

||||

| 野國總管まつり | |||||

| 豊年を祈願するとともに、野國總管の偉業に町民がこぞって感謝の気持ちをささげる祭りとして、毎年10

月に「野國總管まつり」が開催されています。 野國總管の遺徳をしのぶ祭りは、戦前から行われていました。当時は北谷村に属していた字野国と野里の二集落が合同で行っていました。 戦後になって、嘉手納地域は北谷村より分かれて嘉手納村として出発することになります。それを機会に、祭りも嘉手納村にひきつがれることになり、「かでなまつり」として開催されるようになります。 |

|

||||

| 子どもたちの演舞もひろうされる「野國總管まつり」 1990(平成2)年より、それまでの「かでなまつり」を改めて、野國總管の名まえにちなんで「野國總管まつり」とよばれるようになります。以来、今年(2004

年)で25回目を数えることになります。現在でも豊年を祈願することには変わりありませんが、野國總管の偉大な功績に感謝の気持ちをささげることに力点をおいた町民の祭りとして開催されています。また一方では伝統芸能の継承と新たな文化を創造し、発表する舞台として も、町民の間にすっかり定着した祭りとなっています。 祭りは總管宮で行われる例祭に始まり、新町通りの前夜祭とつづきます。前夜祭でくりひろげられる群舞は、今も変わらない總管に対する町民の敬愛の情がよくあらわれています。 祭り本番では、舞台でくりひろげられる伝統芸能、町内各団体の演舞、全島角力大会など、町民一人ひとりが参加する多彩なプログラムが展開されます。 |

|||||

|

|||||

| ウンネー(沖縄島) | |||||

| いも類といえば、私たちは甘藷やジャガイモ、あるいはサトイモやタイモを頭に思い浮かべることができます。ふつういもといえば、まっ先に甘藷を頭に描きます。しかし、今でも本土ではいもといえば甘藷ではなくサトイモを意味する地域がとても多いので、気をつけないと間違ってしまう場合があります。 沖縄島の中・南部あたりでは、いもの方言はンムとウム、北部ではウン、石垣島ではアッコン、奄美ではトンとかハンシなどとよばれています 。 ウンネーというのは、沖縄島北部地域でよばれている甘藷の祭りのことです。タヒネーという祭り名をつけている村もあります。 祭りの時期は、地域によってちがいますが、だいたい10 月から11 月にかけて行われています。祭りの目的は甘藷の豊作と「ンムウスメー」(野國總管のこと)への感謝をささげることです。 大宜味村喜如嘉では、祭りのとき、各家庭から大きくて形のよい甘藷を集めてヒンバームイにある火の神にお供えします。そして、それぞれの家庭でもウムニーを火の神に供そなえ、甘藷の豊作を祈願します。ヒンバームイとは、喜如嘉集落の共同売店の裏手にある小高い丘のことで、頂部に拝所があります。 同じ大宜味村の塩屋では11 月上旬の吉日にウンネーを行い、甘藷の豊作を祈願します。各家庭ではウムニーを仏前に供え、甘藷の豊穣(よく実ること)を感謝する祈願を行います。また、隣集落の田港にある田港アサギの拝所には、周辺の村々から集めた甘藷を神さまに供え、神カミンチュ人たちが甘藷の祈願を行っています。 |

|||||

|

|||||

| 宮古島の甘藷の祭り | |||||

| 宮古島は、水源がとぼしく水田が確保しにくいところであったせいもあってか、甘藷の祭りが多く行われた地域です。 甘藷に関する祭りとしては、多良間島では6月の「ンープーリ」、平良市の狩俣では、4月の「ウンププース」、久松では5月の「シムプーズ」と12 月の「ンープーズ」などがあります。 池間島では、3月の「イビンダミニガイ」、10 月の「トマイガンニガイ」と「ンーヌウサギ」でも甘藷の祭りが行われます。 |

|||||

| 八重山の甘藷の祭り | |||||

| 八重山は宮古島と比べて水田の多い地域でした。そのためか、宮古島ほど甘藷の祭りは行われていません。八重山では、甘藷だけの豊作を祈願する祭りはありません。9月9日の重陽の節句に合わせて行うのがふつうです。重陽の節句というのは、5節句(1月7日の七草、3月3日の桃、5月5日の端午、7月7日の七夕、9月9日の菊)の一つです。沖縄では「菊酒」といい、酒に菊の葉を浮かべて仏前に供えて、家族の健康を祈願する行事が行われます。 御嶽の神さまに甘藷や花米、菊酒をお供えして、甘藷への感謝と、皆が健康でありますようにとお祈りします。それぞれの家庭でも、仏だんや床の間に菊酒やいも料理をお供えして、家族の健康を祈り、甘藷への感謝をささげます。 菊酒の日に、甘藷への感謝を捧げるのは八重山だけでなく、沖縄島でも行うところがあります。 |

|||||

| 奄美の甘藷の祭り | |||||

| 甘藷の祭りは奄美でも行われています。 加計呂麻島(奄美大島の南隣にある島)では、甘藷の祭りのことを「フユウンメ」とか「カネマツリ」などとよんでいます。祭りは11 月に行われますが、甘藷だけの祭りではなく、サトイモなどもふくめたいも類の祭りとなっています。かけろまの村々では、それぞれの拝所にいも類をお供えして、感謝の祭りをおこなっています。 |

|||||

| 甘藷と民具 その8 サギジョーキー ニーンムを保存する | |||||

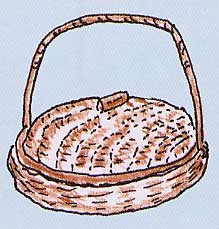

| ほとんどの農家は、豚を飼育していました。そのため、毎朝大量のいもを炊きました。1日分の豚のエサにするわけです。いもは人間の主食でもありましたから、よいいもは人間が食べて、その残りが豚のエサとなるわけです。それを、いちどきに炊くわけですから、朝食は温かくふかふかのいもを食べても、昼・夕食は冷えたいもということになります。 沖縄の夏の暑さでは、炊いたいもは長くもちません。もちろん冷蔵庫なんてものがない時代の話です。そのため「サギジョーキー」という竹製の容器に入れて、軒下や木陰に下げて、くさらないように工夫しました。サギジョーキーは、ニーンム(煮にいも)の保存だけでなく、ンムニー(いも煮)、揚豆腐、テンプラなどの保存にも使われました。 |

|

||||