| 1 甘藷とともに生きて | |

| 天気予報と甘藷 | |

雲のようす |

今では天気予報はテレビやラジオ、新聞記事などをとおして知るのがふつうですが、それらの発信元は気象庁です。昔は気象庁はありませんでしたから、それぞれの地域で、それぞれの長い共同体験から自然や動植物を観察し、天気の予測をしました。このような先人たちの生活の知恵を集約したのが「天気俚諺」といわれる、天候に関することわざです。 たとえば、海鳴りのようす、雲の流れのようす、精霊トンボ(ウスバキトンボ)のようす、蜘蛛の巣の張りぐあい、ハイキビの先端の節のつきぐあいなどで、予測したのです。もちろん予測ですから、的中することもあればはずれることもありました。 特に観測眼がするどく、かつ正確だったのは漁師としっくい(ムチ)職人であったようです。漁師は命にかかわることがありましたし、しっくい職人はその日の仕事がうまくいくかどうかに大きくかかわったため、おのずと観察がするどくなったようです。 八重山では、甘藷のカズラが上に伸びていくと、大風が吹くといわれていたようです。農家の人たちは、甘藷の生育をただまんぜんと見ていただけでなく、気象とのかかわりもしっかり観察していたことがわかります。 |

| 漁民と甘藷 | |

| 昔は、漁民はそう多くはいませんでした。漁業を生業としていたのは糸満でした。沖縄の各地に糸満の人たちが進出して漁民の集落が広がったのは、明治以降のことです。 サバニで漁に出かける時は、甘藷を食料として持っていったといいます。ある漁師が、こんな話をしてくれました。「持っていた丸煮のいもを食べるのだが、むいたいもの皮は捨てないで、おにぎりのように丸めて蓄えておいた。万一遭難したときの備えとしてとっておく」のだそうです。 海は常に危険がともないます。いつ何時、遭難するかわかりません。何事もなく無事に港にもどると、丸めておいたいもの皮はそのまま家に持ち帰り、豚のエサとして利用したというのです。 また、ンムニーにして持っていく時は、はじめから丸く大きなおにぎりにしたそうです。そして、それを割って食べるのではなく、まわりから食べていきます。丸い形を残したまま食べていくわけです。万が一、漂流したとしても、丸い形のままだとくされにくく長持ちするので、助けがくるまで命をつなぐことができるからです。漁師のあみ出した生活の知恵といえます。 糸満の漁民はあまり甘藷を栽培していませんでしたから、獲れた魚と甘藷を交換して、食料にあてることもしていました。 甘藷をエサにした魚獲りも行われていました。竹で編んだカゴの中に、いもを数個入れて海中に沈めます。いもをねらってカゴの中に入った魚は、外に出られないような仕掛けがされていました。このカゴ漁法を、池間島(宮古)では「アングーニヤ」とよんでいます。 |

|

| 石けんになった甘藷 | |

シーークヮーサー |

現在は、毎日洗顔やおふろで体を洗うのも、石けんを使うのがふつうです。でも、石けんが普及したのも、それほど遠い過去のことではありません。石けんが庶民生活の中に入ってきたのは、明治以降のことだと思います。それでは、石けんのない時代はどうしていたのでしょうか。 沖縄では、髪や顔を洗うのに、特別な性質を持った土が使われていました。皆さんの中に、お年寄りから聞いた人がいるかもしれません。とくべつな土のほかに甘藷の葉っぱも、髪や顔を洗うのに使われていたのです。葉っぱをよくほぐして洗うのですが、現在の化学製品よりはるかに洗いあがりがしっとりとして、良かっ たという話もあります。 芭蕉布の洗たくには、シークヮーサーが良い、というのはよく知られていますが、実は甘藷も洗ざいとして使用されていました。炊いたあとのいもの皮を水にひたしてくさらせ、その中に数時間、衣類をひたしておいて水で流すと、汚れがきれいに落ちるということです。 |

| 薬草としての甘藷 | |

| 甘藷は薬草としても利用されました。畑に行って切り傷などをつくった時、甘藷の葉をもんで傷口につけて止血したものです。手がるに治療できる、とても便利な方法でした。 |

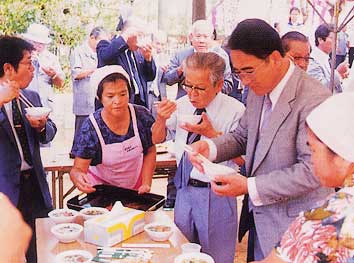

野國總管まつりでカンダバージューシーに舌つづみをうつ参加者 たち。カンダバージューシーは便秘に効くと昔からいわれていま した。 |

| 便秘をしたときは、カンダバー汁(甘藷の葉っぱのお汁)をのませると、なおるともいわれていました。葉っぱといもとお米を混ぜた雑炊にすると、より効果があるとする村もあります。また、田虫(皮病の一種)にかかった場合は、炊きたてのいもを二つに割って、患部に押しつけてなおしたそうです。そのほかに、魚の骨などがのどにささり、引っかかってとれないとき、いもを口いっぱいにほおばって、いっしょにのみ込んでしまう、という治療法もあったようです。以上は沖縄での事例です。 『嘉手納町史 資料編3』の中には、中国の『金薯伝習録』という甘藷に関する本が紹介されています。その本には甘藷の利用法についても記述されていますが、その中で、甘藷が薬草としてよく効く例として、たくさんの事例をあげていますが、一部を紹介することにします。 下痢や下血に効く。腹下しに効く。黄疸に効く。貧血に効く。子どもがやせて腹がふくれる病気に効く。 本土でも甘藷を薬草として利用していたようで、『薬草植物辞典』(村越三千男編)という本の中に、さつまいもと混ぜて作ったかゆは、赤痢に特効があると記されています(第5章の「病気の予防に効く甘藷のはなし」にくわしく出ています)。 |

|